Lymphocytes Flashcards

(36 cards)

Comment sont activés les lympgocytes T?

Les lympgocytes T ont besoin de cellules présentatrices de pathogènes (CPA) qui ont des PRR (pattern recognition receptor) qui permettent reconnaître mol très spécifiques à surface pathogènes. Ex les plus répendu: les PAMP (pathogen associated molecular pattern). Cette reconnaiss active signaux des CPA pour les lymphocytes T (3 signaux différents).

- Le 1er signal d’activation de c. T : CPA internalise pathogènes, puis elle va prendre les antigènes du pathogènes pour les présenter à leur surface par les CMH, les lymphocyte T va les reconnaître grâce à son R TCR.

- Signal 2: prot de co-stimulation situées à surface de CPA (ex. CD40 ou CD80/CD86) sera reconnue par R au niv c. T (ex. CD28 ou CD40L).

- Signal 3: Sécrétion de cytokines polarisantes à donne signal au lymphocyte T, pour lui dicter en quel type de lymphocyte T celui-ci doit se différencier pour attaquer de façon très spécifique le pathogène et de manière optimale.

Quelle est la structure des récepteurs des lymphocytes (TCR)?

- Le R TCR est un hétérodimère formé par 2 chaînes : 1 chaîne a et b, ch chaine appartient à superfamille des immunoglobulines:

- 1.Rég variable (rég V): C’est cette région qui est resp de la reconnaissance de l’antigène (peptide) sur le CMH(complexe CMH/peptide)

- Rég cste (rég C): Ancrée dans mb, signalisation avec autres chaines

- Rég charnière: entre 1re et 2e rég cste, est maintenue par pont di-S.

- Rég transmb. : Composée d’a.a. basiques (+) resp interactions avec d’autres prot. (comme mol accessoire CD3)

- Lymphocyte T possède chaînes stabilisatrices à un co-R (CD8 ou CD4), pour stabiliser interaction (liaison) avec le CMH.

- Portion cytoplasmique du TCR TRÈS courte à rend sa participation direct à la transduction du signal IMPOSSIBLE. Donc, TCR besoin mol accessoires (CD3γ,ε,et δ), permettant transduction du signal, car elles possèdent portion cytoplasmique.

Exemple de TCR.

- Lymphocyte T CD8 à lymphocyte T portant co-R CD8 lie CMH de classe 1.

- Lymphocyte T CD4 à Lymphocyte T portant co-R CD4 lie CMH de classe 2.

Qu’est-ce qui explique la variabilité des TCR?

- Réarrangement BCR semblable à ceux du TCR, organis des locus génétique est semblable, avec des segments VDJ pour chaîne β et VJ pour chaine α. Par ce mécanisme, 1015 TCR différents peuvent être générés, donc TRÈS GRANDE VARIÉTÉ!

- Rég variable TCR ont régs hypervariables à les rég CDR, qui sont en contact avec antig et lors de recombin VDJ, peut avoir addition ou délétion de nucléotides lors de la sélection thymique, car fusion entre segm VDJ pas complètement exacte.

- Il y a une sélection thymique (méc d’addition et de délétion de nuc se passant ds thymus permettant de sélectionner c. T potentiellement auto-réactive et permettant éliminer lymph T qui reconnait le soi) car quand génère autant de TCR, possible que certains TCR puissent reconnaitre le soi.

Quelles sont les carractéristiques des CHM de calsse 1?

- Prot retrouvée à surface de toutes les c. nucléées

- Composée de 2 chaînes liées par liens non-covalents:

- Chaîne b à b2 microglobuline: non-polymorphique (cste)

- Chaine a: polymorphique, possède domaine a1 et a2 formant niche (poche) contenant peptide antigénique), son domaine a3 correpsond site d’interaction avec le co-R CD8.

- Ses 2 domaines sont organisés en un plancher de feuillet b, supportant 2 hélices a.

- 3 loci pour humain et sourris

Carractéristique de la niche:

- Poche serrée, donc n’accepte pas de peptide très long, que des peptides courts : 8 à 10 a.a.

- Liaison se fait avec résidus d’ancrage en N et C-term.

- Il existe 4 à 6 sites critiques d’ancrage du peptide pour le CMH de classe I.

Quelles sont les carractéristiques des CMH de classe 2?

- Retrouvée surface des c. présentatrices d’antig professionnels (c. B, dendritique, monocyte, macrophage et microglie), donc c. particulières avec propriétés de présentation antigéniques par ex.

- Composée de 2 chaines polymorphiques, liées par des liens non- covalents:

- Chaine a

- Chaine b

- Ses 2 domaines sont aussi organisés en un plancher de feuillet b, supportant 2 hélices a., qui forment la niche.

- loci pour humain, 2 loci pour souris

Carracréristiques de la niche:

- Niche + ouverte, donc peut accueillir peptide + long, jusqu’à 20 aa.

- Pas de résidus d’ancrag, donc tt les a.a peuvent former liaison avec niche.

Comment les CMH 1 présentent-ils les antigènes?

2 voies à classique de classe 1 et 2

- Voie de classe 1 (CPA): antig endogène viral (antig produit suite à infection virale, transfection d’un antigène), une fois synth (par le virus dans le cytoplasme) ces antig sont pris en charge par protéasome (complexe de dégradation) à produit peptides, qui vont être transportés ds RE, via transporteur TAP, peptides vont rencontrer CMH de classe 1 ds le RE (qui a lui mm été formé ds RE, grâce a des chaperones) à complexe CMH-petide sera exporté à la surface c. pour rencontre avec c. T CD8, où va avoir reconnaiss. antig par le TCR à activation c. T.

*Il y a aussi phénomène imp: cross-présentation, concerne les antigènes exogènes, qui sont internalisés et qui vont rejoindre voie de présentation de classe 1 (choc osmotique), phénom imp pour rép anti-infectueuse ou anti-tumorale, mais reste que c une voie non-classique, donc se concentre sur voie classique nous.

- Voie classe 2 (macrophage, lymphocytes B): à antig exogènes (ext c.) vont être internalisés par CPA: par endocytose ou phagocytose, avec CD4. Étapes:

1. Vont atteindre compartiment endosomal ou lysosomal, antig vont être dégradés par E catalytiques du lysosome (ex. 4XI) et pendant ce temps, chaine invariante ajoutée à CMH2 ds RE (ce qui finalise sa production).

2. CMH2 et antig transite tt 2 vers compartiment endosomal, où protéolyse pour enlever chaine invariante (car prés pour protéger niche pour pas que peptique du soi entre en contact avec CMH) et peptide chargé sur CMH2

3. Complexe CMH-peptide exporté à surface pour activer CD4

Existe compartiment spécial pour charger CMH-peptide: M2C.

Il y a une forme d’autoactivation via les cytokines

Quels sont le nombre d’allèles pour chaque loci de chanque CMH?

b2-microglobuline ou béta toujours allèle HLA.

- Classe I (une chaine a variable + b2-microglobuline): HLA- A, HLA-B, HLA-C

- Classe II (2 chaines variables a et b) : HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ

Comment sont activés les lymphocytes B?

- Lymphocyte B ont anticorps à leur surface permettant reconnaître directement antigène, sans avoir besoin passer par c. présentatrice d’antigène.

- Pour que les c. B soient activées, il doit y avoir reconnaissance de l’antigène ET la sécrétion de cytokines par les helper T c. (classe de lymphocyte T), qui vont permettre survie/prolif des c. B.

Quelles sont les étapes de l,activation des lymphocytes B?

- Reconnaissance des antigènes par le BCR

- Stimulation par les helper T cell

- Prolifération sous 4 formes différentes

- Production d’antigène

- Switch isotypique: classe d’anticorps change (changement des région constentes ce qui change la fcyt de l,anticorps mais pas sa région BCR, ex: Igg peut donner fct de phagocytose ou si Iga et Ige: fct pour allergies)

- Maturation d’affinité: mutation niv site de reconnaiss. de l’antig.à ↑ aff. antig.

- Portion des c. B qui devient c. B mémoire: reste ds organisme à état latente àreconnaît antig. si ré-exposition

Comment les anticorps solubles (immunoglobine) des lymphocytes B reconniassent-ils un antigène (BCR)?

- Type 1. Déterminant conformationnel:

- recconait la forme 3d de l’antigène

- si la forme 3d est détruite, il perd ses propriétés

- Type 2. Déterminant linéaire

- Si l’antigène perd sa forme 3d ça n’a pas d’effet, sauf si le site était inaccessible lors de la forme 3 d. alors il est accessible

- Type 3: Déterminant néoantigène (crée par protéolyse)

Quelle est la structure des immunoglobine (composante des anticorps)?

- Glycoprot formée par 4 chaines polypeptidiques

- 2 légertes

- 2 lourdes

- structure en Y.

- Ch chaîne (légère et lourde) possède un domaine cst ainsi qu’un domaine variable, resp de la reconnaiss de l’antig.

- Pour un anticorps donné, les 2 chaines H, ainsi que les 2 chaines L sont identiques.

- Fragment qui roconnait l’antigène est composé de chaine légère + reg variable lourde + 1re partie rég cste lourde,

- Fragment cristallisable est la 2e rég cste de la chaine lourde.

- Chaine H et L maintenue ens. par liaison non-covalente ET des ponts di-S.

- Rég variable (V) des 2 types de chaines (L et H) comprennent site de liaison à l’antig.

- Rég charnière (Hinge): maintenue entre 1re et 2e rég cste par pont di-S.

quels sont les type d’anticorps des lymphocytes B?

Les anticorps sont composés de d’un ou plusieurs immunoglobines. Ainsi, les anticorps sont soit qui sont soit des oligomères (oligomérisés), monomères ou dimères (dimérisés).

Quelles sont les composantes des BCR?

- Fragment de liaison au ligand :Ig membranaire

- Fragment de transduction du signal: constitué d’un hétérodimère Igα et Igβ(CD79), lié ens. par un pont di-S.

*Igα et Igβ du BCR ET CD3 du TCR possède le motif ITAM (immunoreceptor tyrosine-base activation motif), qui est phosphorylé, lors de l’activation, par des kinases, puis a aussi des phosphatases qui vont s’y lier pour limiter la signalis.

Qu’est-ce qui explique la grande variabilité des BCR?

La recombinaison:

- Chaîne L codé par 3 gènes: rég variable (V) et rég jonction (J) et rég cste (C)

- Chaîne H codé par 3 gènes aussi: Rég diversité (D), rég cste (C) et rég jonction (J)

- Pour ch chaîne, existe +sieurs gènes VDJ et C.

- Recombinaison VDJ, permet prod très grande diversité d’Ig, c’est un mécanisme de réarrangement somatique, au sein des gènes codant pour chaine L et H. Donc à réarrangem. au niv locus qui se fait au hasard et va permettre ↑ diversité des Ig à diversité combinatoire.

- Slm les recombinaisons qui sont productifs (qui reconnaisse antig) vont permettre arrangement des chaines, car si reconnait pas antig, c. va pas survivre.

- Rég cste (C) entre pas en compte ds recombin VDJ, car locus VDJ associé au gène C (en aval du gène J), par épissage et non par réarrangement somatique.

- Ces recombin sont régulés par des recombinases à Rag1 et Rag2.

- Isotype Igm exprimé à surface c. B est le 1er isotype produit systématiquement par les c.

- Au niv des précurseurs des c. B (configuration germinal à non-fonctionnelle), tous ces gènes sont éloignées les uns des autres, donc dans cette config., portion variable non-fonctionnelle, n’est pas exprimée.

*Réarrangement BCR semblable à ceux du TCR, organis des locus génétique est semblable, avec des segments VDJ pour chaîne β et VJ pour chaine α.

Par ce mécanisme, 10^15 TCR différents peuvent être générés, donc TRÈS GRANDE VARIÉTÉ!

omment se passe la maturation de l,affinité chez les lymphocytes B?

Des mutations ponctuelles sont introduites au hasard ds rég variables chaînes L, suite à l’activ du BCR (donc après reconnaiss antig + aide des c. T). But de ce processus: permettre sélection lymphocyte B qui auront meilleure aff pour l’antig et donc pour fournir anticorps + efficaces et c. B mémoire + spécifiques en cas de 2e infection

4 sortes de mutations (neutre, silencieuse, délètère, positive), mais slm 2 d’entre elles auront incidence sur affinité du BCR pour l’antig:

- Mutation délétère : ↓ de l’aff à sélection négative resp de la mort des c., car ces mut créer aff + faible pour antig, donc c. B n’aura pas de signaux de survie, donc va mourir.

- Mutation positive: ↑ de l’aff à reçoit bcp + de signaux de survie

Effet global:

- Cste de dissociation entre BCR et son antig, après rencontre de l’antig (jours après) Kd entre BCR et son antig ↓ considérablement, grâce introduction de mutations hypersomatiques, donc affinité a ↑.

- Immunoglobuline ont une plus grande affinité pour les antigéne que TCR et CMH, car ils n’on pas de matutration (entre 100 et 10000 fois plus d’afffinité)

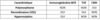

Résume la diversité des récepteur.

- Diversité Ig-BCR basée sur recombin ET hypermut.

- Diversité TCR absée sur recombin.

- Diversité CMH basée sur polymorphisme (nombreuses allèles)

Résume la reconnaissance d’antigènes pour les divers récepteurs.

Quelle est la carractéristique de PCA importante?

PCA peut expose le soi, mais les leucocytes T ne se leint pas, car la sélection thymique illimine les lymphocyte T qui reconnaisset le soi.

Résume CMH1 et CMH2

Quelles sont les carractéristiues de l’expression des CHM1 dans le cerveau?

•Expression élevée dans certaines zones durant dév (rongeurs), spécialement dans les zones:

- Hippocampe

- Substance noire

- Cervelet

- Cortex

- Tronc cérébral

- Etc.

- Niv très bas dans conditions physio normales chez adultes (H et rongeurs)

- Expression chez H ↑ lors de pathologies

- Infections

- Dysplasie

- Encéphalite de Rasmussen

- Axotomie (sectionnement axone)

- Expression ↑ par cytokines inflammatoire (ex. Interferon-gamma)

- Exprimé à surface axones, dendrites et synapse (pré et post)

Qu’est-ce qui permet la spécialisation des lymphocytes T?

- Sous influence de l’IL-7, le progéniteur du lymph T va partir de la moelle et entrer ds le thymus et devenir un thymocyte.

- Le thymus continue à se développer durant les 3e et 4e semaines après la naissance chez la souris, tandis que chez l’humain, le thymus est complètement formé à la naissance. Le thymus est composé en plusieurs lobules divisés en une région corticale externe, appelée le cortex thymique, et une région interne appelée médulla

- Cette migration débute vers le 11e jours de gestation chez la souris et entre la huitième et la neuvième semaine de gestation chez l’humain.

- La première phase de maturation en lignée lymphocytaire, qui dure environ une semaine (au niveau du cortexte), permet d’acquérir certaines molécules de surface spécifiques aux lymphocytes T, dont le CD2 (chez la souris) et Thy-1 et c-kit chez humain. Passé ce stade, les cellules sont appelées thymocytes « doubles négatifs » puisqu’elles n’expriment pas encore le complexe composé de la molécule CD3 et du Récepteur de cellule T (RcT) et le co-récepteur CD4 ou CD8.

- Une meilleure affinité pour le CMH I produira des thymocytes CD8+, tandis qu’une meilleure affinité pour le CMH II engendrera des thymocytes CD4+.

- Par la suite, les thymocytes « doubles négatifs » sont sub- divisés selon leur expression des molécules de surface CD25 (récepteur de l’IL-2), CD44 (molécule d’adhésion) et c-kit (récepteur du « stem cell factor »). Lorsque les thymocytes expriment CD44 et CD25, les gènes codant pour la chaîne β du RcT se réarrangent pour être exprimée. Les cellules qui échouent ce réarrangement meurent, alors que les cellules qui réussissent survivent.

- La chaîne β s’assemble avec une chaîne α substitut pour former le pré-récepteur T (pré-RcT), accompagné du CD3. L’assemblage CD3/pré-RcT engendre une prolifération et l’expression des molécules CD4 et CD8, appelés thymocytes « doubles positifs ». Lorsque la prolifération s’arrête, les gènes codant pour la chaîne α se réarrangent et cette chaine α est exprimée à la surface avec la chaîne β, formant ainsi un RcT fonctionnel. Par la suite, ils migrent vers la médulla.

- Suivent alors des processus de sélection d’affinité du TCR, présidant à l’émergence de cellules Tαβ fonctionnelles CD4+ ou CD8+ (stades de thymocyte SP ou single positive) puis de lymphocyte T matures

- Il va ensuite engir dans le gang lymph, plaque de PR du foie, rate et les amygdales.

- Après la puberté, le thymus commence à diminuer en taille, dû à une production diminuée de nouveaux lymphocytes T. C’est l’involution thymique.

Comment fonctionne CD3?

Parmi celles-ci, on distingue le CD3. Le CD3 est un complexe protéique formé de 5 chaînes différentes (les chaînes γ, δ ,ε , ζ et η) qui s’associent pour former 3 dimères : un hétérodimère gamma et epsilon (γε), un hétérodimère delta et epsilon (δε) et soit un homodimère formé de deux chaînes zêta (ζζ), soit un hétérodimère zêta et êta (ζη)

Chacune des chaînes du CD3 possède des sites de phosphorylation de tyrosines au niveau intracellulaire (ITAM, « immunoreceptor tyrosine-based activation motif). Ces ITAM servent de substrat pour des kinases de la famille Src (Lck et Fyn). (et donc quand ITAM activéà) Il se déclenche alors une cascade complexe d’activation de différentes enzymes intracellulaires.

Quelles sont les parties du ganglion lyphatique et leur rôle?