Pathologie Flashcards

(121 cards)

Pathologie

l’étude des modifications structurales, biochimiques et fonctionnelles dans cellules/tisues/organes qui sous-tendent la maladie

Composantes de la pathologie

- causes (étiologie)

- mécanismes (pathogénèse)

- changements morphologiques

- manifestations cliniques (signes et symptiomes)

- Causes/étiologie

Souvent multifactiorielle

- Génétiques/innées

- Acquises (infections, chimiques, physiques…)

- Pathogénèse

Séquence d’évènements cellulaires, biochimiques et moléculaires survanant dans cellules/tissus en réponse à un agent étiologique

ex: dim. O2 –> dim. ATP –> mort cellulaire

même si l’origine est connue… pathogénèse parfois complexe

- ex: fibrose kystique: gène CFTR muté –> Cl- transporteur défectueux –> dim. concentration ionique des sécrétions modifiées –> consequences différentes selon l’organe

- poumons: sécrétions visqueux, obstructions, inflammation, aug. d’infections, fibrose, kystes, inssufisance pulmonaire

- pancréas: sécrétions visqueux, obstructions, inflammation, aug. d’infections, fibrose, kystes, inssufisance pancréatique

- peau: sueur anormalement salée

parfois cause/pathogénèse inconnues –> maladies idiopathiques

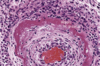

- Changements morphologiques

- Tous les changements structuraux des cellules et tissus suite à une agression

- Caractéristiques de la maladie ou dx de l’étiologie

- Morphologie = base de la pathologie mais à ses limites

- Manifestations cliniques

- L’ensemble des conséquences fonctionnelles des changements morphologiques qui manifestent sous forme de:

- symptomes (plaintes du patient)

- signes cliniques (l’examen physiques)

Homéostasie et adaptation

Les cellules sont des participants actives:

- Ajustent constamment leur structure eu fonctions pour répndre à l’environnement

Fourchette d’ajustement dépend de:

- L’état métabolique

- Capacités de différenciation/spécialisation

- Contraintes reliées aux cellules voisines

- Disponibilité des substrats nécessaires

Adaptation cellulaire

phénomène essentiel et réversible –> réponse des cellules pour maintenir l’homéostasie

- changements: demandes physiologies, stimili pathologiques sublétaux

- réponses des cellules: ajustement de taille, nombre, activité métabolique, fonctions, différenciation

- buts: atteindre nouvel état de stabilité, préservation du viabilité/rôle des cellules

Limites de l’adaptation cellulaire

Stimuli physiologiques/agressions subletales

demande aug. et stimulation hormonale/facteurs de croissance –> hyperplasie/hypertrophie

demande dim. ou nutriments dim. –> atrophie

initiation chronique (physique ou chimique) –> métaplasie

Diminution O2, agression chimique, infection

aigue/transitoire –> réversible: tuméfaction et vacuolisation cellulaire

progressif/sévère (incluant ADN) –> irréversible: mort cellulaire –> nécrose/apoptose

autres stimulus (2)

altérations métaboliques génétiques ou acquises et agression chronique –> accumulation intracellulaires (calcifications)

agressions sublétales accumulées sur longue période –> vieillissement

Mécanismes d’adaptation cellulaire (4)

- hyperplasie

- hypertrophie

- atrophie/involution

- métaplasie

1) Hyperplasie

aug. du # de cellules dans l’organe/tissu –> aug. volémique

- physiologique: due à l’action d’hormones/facteurs d’hormones sécrétées en réponse à un stimulus que requière l’accoissement de la capacité fonctionnelle d’un organe ayant perdu une partie du masse (hyperplasie compensatoire)

- pathologique: majoritairement causée par stimulation hormonale ou facteurs de croissance exagérées ou inappropriées

Mécanisme de l’hyperplasie

- ligand: hormone ou facteur de croissance stimulant la prolifération cellulaire

- récepteur membranaire ou nucléaire du ligand

- transduction cytoplasmique du signal membranaire vers le noyau

- division cellulaire (mitose)

cellules capables de division cellulaire:

- cellules labiles (renouvellement constante)

- cellules stables

- cellules incapables:

- cellules permanentes (ex: neurones/cardiomyocytes)

Exemples du hyperplasie physiologique et pathologique

2) hypertrophie

Augmentation de la taille des cellules résultant en une aug. de son volume

- synthese aug. des composantes intracellulaires (protéines –> fonctonnelles et structurales)

3) atrophie

diminution de taille d’un tissu/organe –> réduction de la taille des cellules constituantes (physiologique ou pathologique)

Les causes d’atrophie (6)

- dim. de la charge de travail

- perte de l’innervation d’un muscle

- dim. de l’apport sanguin

- nutrition inadéquate

- dim. de la stimulation endocrine

- atrophie par compression

L’autophagie (mécanisme de l’atrophie)

accumulation intracellulaire de corps résiduels (lipofuschine) donne coloration brune au tissu (atrophie brune)

Complexe ubiquitine-protéase (marqueur de contamination)

protéine des cellules normales jouant un rôle d’elimination des protéines sénescentes ou dénaturées en agissant comme co-facteur dans la protéolyse

Exemples d’atrophie

3) L’involution (apoptose)

Mort cellulaire programmé

ex: involution graisseuse du thymus avec age –> pas pathologique